交配と育種

育種方法

育種の技術としては異なる性質を有する品種間での交配、染色体数の倍化、及び変異形成が挙げられます。染色体数の倍化を除き、交配及び変異形成により様々な遺伝的形質を有する個体が生じ、これらの個体プールの中から目的の形質を有する個体を選別し、その個体の後代の植物体を殖やすことで新しい品種を作成します。ここでは交配による育種について説明します。

遺伝学

遺伝子とは、生物の体の構成要素を作成するための情報であり、1つの遺伝子は1つの要素を作成するための情報を保持しています。体全体を構成するために必要な1セットの遺伝子の集合をゲノムと呼びます。遺伝情報を保持するための媒体はDNAであり、各遺伝情報は、DNA上に4種類の核酸塩基、アデニン(頭文字であるAで表します)、チミン(T)、グアニン(G)、及びシトシン(C)が並んでいるその配列によってコードされています。DNAは他の核酸及びタンパク質と共に染色体を構成し、生物は種によって異なる本数の染色体を細胞中に有します。有性生殖を行う生物は、通常では雄由来の染色体と雌由来の染色体を受け継いでいるので染色体数が偶数です。

遺伝子によって現れる生物の性質を表現型といいます。遺伝子に変異が入ると表現型が変化することがあります。同じ遺伝子でも生物の系統によって異なる変異が入っていることがあり、このような変異が入っている遺伝子をそれぞれ対立遺伝子(アレル)といいます。交配の結果としてこれらの異なる変異を有する遺伝子が一つの個体に共存するとき、どちらかの親と同じ表現型を示すことがあり、この表現型の元になる対立遺伝子を優性、隠れてしまった表現型の素になる対立遺伝子を劣性といいます。優性のアレルと劣性のアレルを併せ持つ個体の表現型が中間の性質であることもあるため、現在の生物教育ではこの「優性」及び「劣性」という言葉を使用しないようですが、説明を簡単にするためにこの記事の中では使用します。

交配による育種

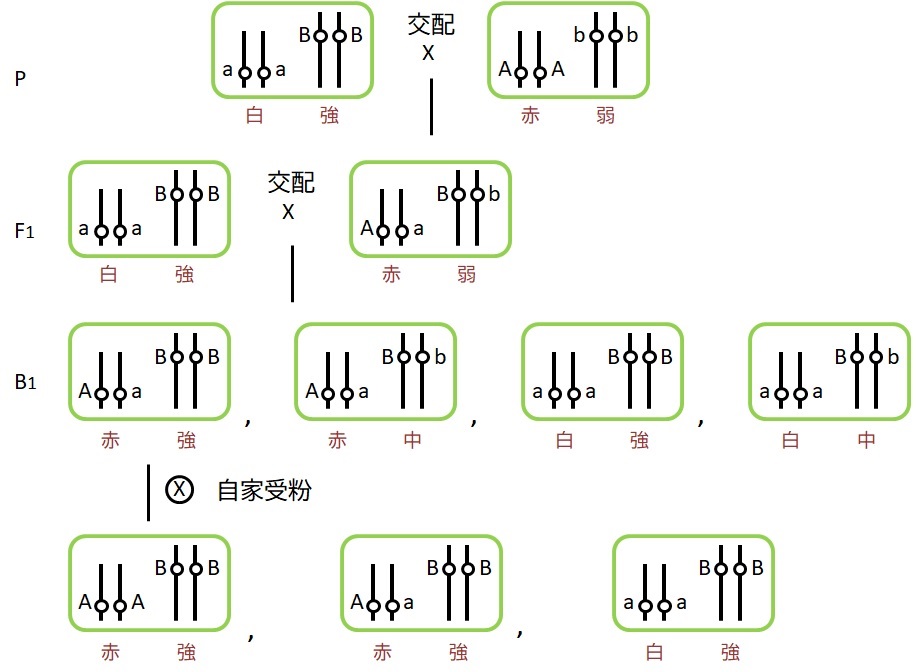

下図に示す例を挙げて交配による育種を説明します。まず、この例では花色が赤色で特定の病気に対して耐病性が強い品種を作成するために花色が白色で特定の病気に対して耐病性が強い品種と花色が赤色で特定の病気に対して耐病性が弱い品種を交配します。この例では赤色の花色の元になる遺伝子の変異「A」を優性、白色の元になる遺伝子の変異「a」を劣性とし、強い耐病性の元になる遺伝子の変異「B」を優性、弱い耐病性の元になる遺伝子の変異「b」を劣性とします。花色を決定する遺伝子と耐病性を決定する遺伝子はそれぞれ別々の染色体上に載っているものとします。

下図の「P」の段に示されているものが交配に使用した親となる品種です。それぞれの変異を二つずつ有する親同士を交配してF1世代の個体を得ます。この個体は遺伝子変異を「AaBb」の組み合わせで有し、赤い花色及び中程度の耐病性という表現型を有します。この「AaBb」のような組合せを遺伝子型といいます。

F1世代の個体を自家受粉させてF2世代の個体を得ると、F1世代の個体が有する各遺伝変異が分離します。各分離個体の耐病性の検定には手間がかかるので、F1世代の個体を自家受粉させるのではなく、強い耐病性を有することがわかっている一方の親植物をF1世代の個体と交配します。このようにF1世代の個体に一方の親を交配させることを「戻し交配」といいます。戻し交配により得られたB1世代の個体の中からまず花色については赤である個体を選別します。花色が赤である個体は、耐病性が強又は中の個体になります。

この例は非常に単純化した例であるので戻し交配を1回しか行っていませんが、戻し交配と選別を数回繰り返すこともあります。戻し交配により得られた個体のうち、赤い花色で強い耐病性を有する個体は「AaBB」の遺伝子型を有しており、「BB」が揃っていることから強い耐病性の表現型が既に固定されていることがわかります。「A」と「a」の変異を一つずつ有しているため、この個体を自家受粉させて次の代で変異「A」を載せている染色体と変異「a」を載せている染色体を別々の個体に分離させます。図の一番下の段に示されているものが分離した個体を表します。

分離した個体の中から「赤」及び「強」の表現型を有する個体を選別し、この個体をさらに自家受粉させて表現型が分離しない系統を探します。このようにして得られた系統が、表現型が固定された系統として確立します。

病害抵抗性や可食部分の収量などの形質は複数の遺伝子の働きによってコントロールされていることもあるため、このような優良な(人間にとって都合がよい)形質を花色のような形質(単一の遺伝子によってコントロールされていることが多い)と組み合わせる際には戻し交配を用いることがあります。この例では戻し交配を行いましたが、戻し交配を行わずにひたすら自家受粉させては選別を繰り返し、目的の表現型を有する品種を作成する育種法もあります。

F1品種

農業者の方々には釈迦に説法のような話になってしまいますが、同じ種の間の交配でも縁が遠い親同士の組合せにより得られる雑種(F1雑種)はどちらの親よりも優れた性質を持つことが分かっています。これを「雑種強勢」といいます。F1雑種の個体は親よりも強い耐病性を有していたり、収量が多くなったりするのでF1雑種品種も育成されています。雑種強勢が実現しているだけでなく、F1世代の個体の形質が揃っていることもF1雑種品種の特徴です。

異なる対立遺伝子(アレル)を有する両親間の交配で生じたF1雑種は、各対立遺伝子をその後代において分離させてしまうため、F2世代の個体の形質はF1世代のようには揃っていません。現代では作物収穫後の流通を考えると収穫物の品質・形質が揃っていることが経済的に価値があることなので、種苗会社からF1雑種品種の種苗を毎年購入することが農家にとって不利だとは必ずしも言えません。

植物には自らの花粉を受粉して結実する自家和合性の植物と自らの花粉を受粉しても結実しない自家不和合性(他家和合性)の植物があります。キャベツ、ハクサイ、カリフラワー、及びトウモロコシなどが自家不和合性の作物です。リンゴ、ナシ、及びマンゴーなどの果樹も自家不和合性の作物です。自家不和合性の作物は自らの花粉を受粉しても結実しないのでF1雑種品種の育成に有利でした。自家和合性の作物についてF1雑種品種を育成するには雄性不稔の変異体が利用されてきましたが、変異体のほとんどがミトコンドリアゲノムに変異を有する細胞質雄性不稔の変異体でした。しかし、ジャスモン酸生合成系の遺伝子である核内遺伝子のOPR3の変異体が雄性不稔を示すことがわかり、自家和合性の作物のF1雑種品種育成の拡大が期待されます(PNAS, 2000, 97, 10625; Plant Biotech J, 2021, 19, 365)。

他家和合性作物の育種

他家和合性(自家不和合性)の植物といっても自己の花粉で全く結実しないわけではありませんが、それにより生じた後代の個体は近親交配により生育が弱勢であったり、種子の生産量が減少したりという特徴を有します。そのため、他家和合性作物の育種では収量や病害抵抗性などの重要な形質以外は固定されていない雑種系統が実用品種として扱われています。

目的の他家和合性作物の集団の中から目標とする形質を有する個体を選抜し、それらの個体の一つずつを一系統とし、各系統の次代の優良個体を自家受粉させるか、又は兄弟間で交配(Sibling)し、この交配を繰り返してその注目している形質については均一な近交系統を作成します。生じた近交系統間で交配を行い、目標とする形質を有し、且つ、生産性も高い植物体を生じさせる交配の組合せを特定します。特定された組合せから生じる種子をF1雑種品種の種子とします。